Do you remember the days when online shopping was a time-consuming process?

あなたは「通販は時間がかかるもの」だった時代を覚えていますか?

今、深夜にポチッたものが翌朝届くのは当たり前。

しかし、その「速さ」は偶然手に入ったものではありません。

それは、日本のEC市場で繰り広げられた「巨人と巨人」による、血で血を洗うような「配送スピード競争」が勝ち取った果実です。

この記事では、すべてが始まった「黎明期」から、「配送の速さ」がECの主戦場となった「基盤確立期」のドラマを、斜めから解説します。

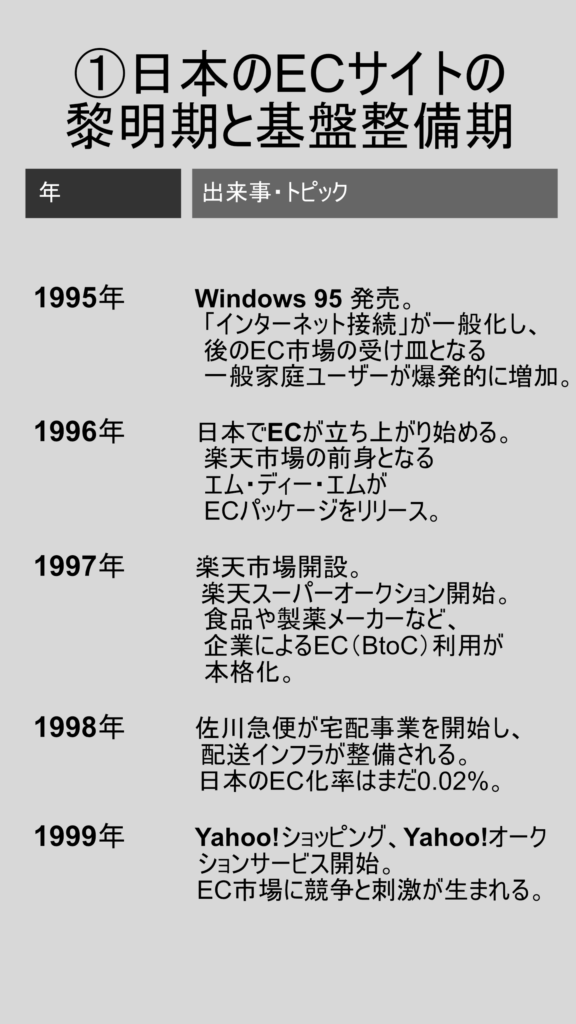

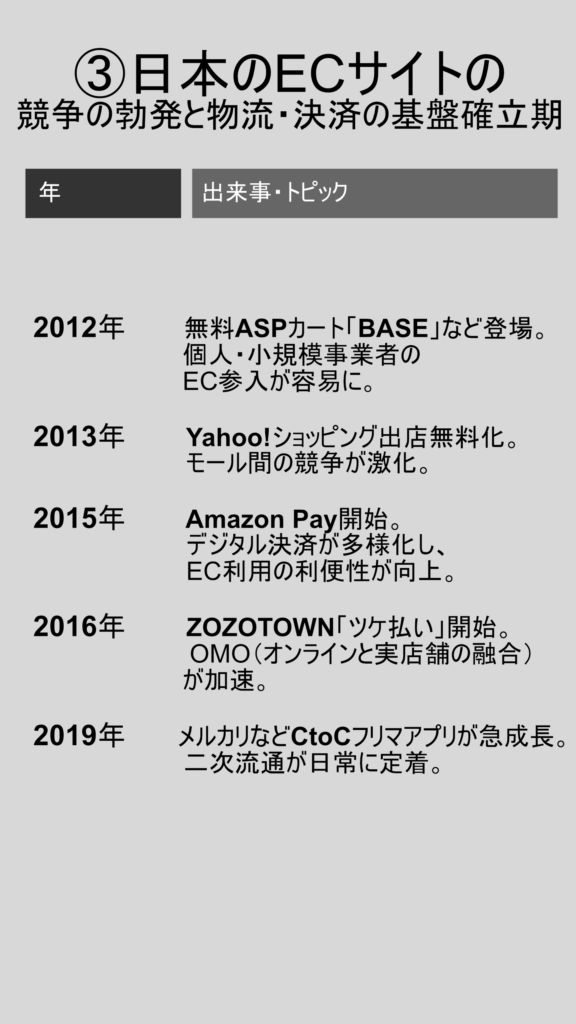

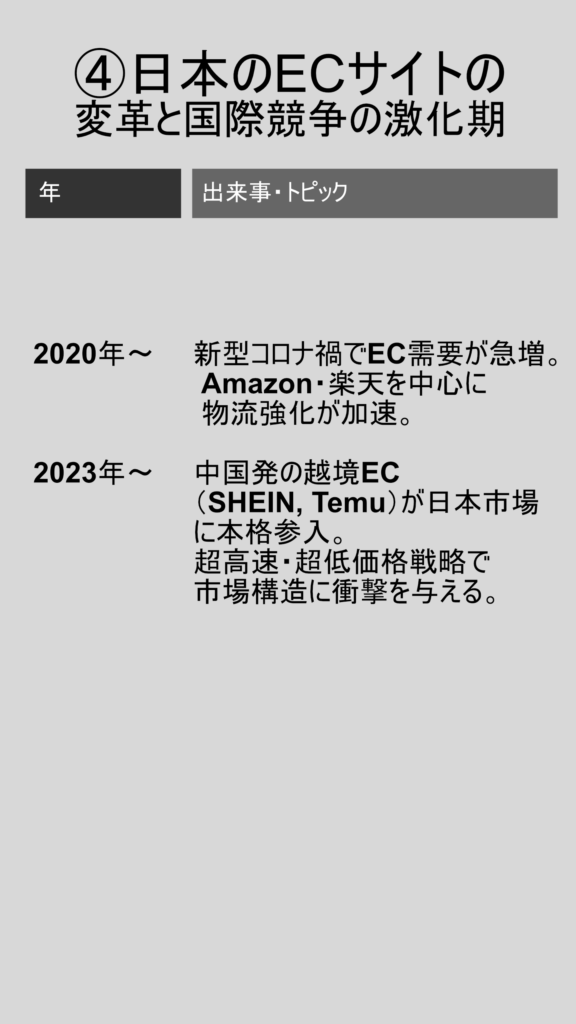

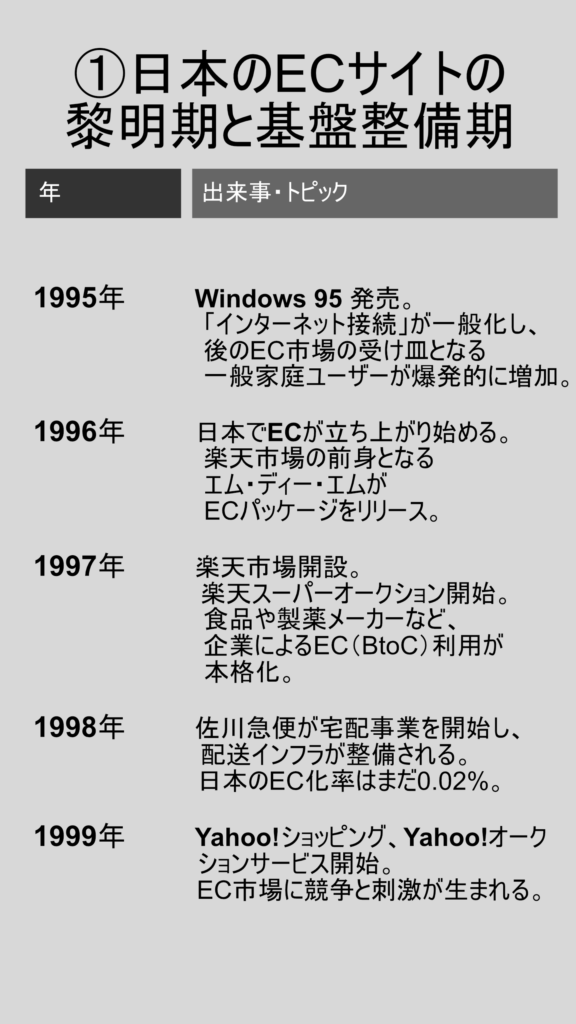

まずは、これまでの30年(1995年~2025年)のインターネットショッピング(電子商取引 – Electronic Commerce)の歴史を10年表に起こしたので、ざっとご覧ください。

EC文明の黎明と巨人たちの決闘

①黎明期と基盤整備期(1995年〜1999年)→文明の足場を作る

すべては、1995年のWindows 95発売から始まりました。これにより、インターネットは専門家のオモチャから、リビングの家電へと変わります。EC市場の「受け皿となるお客さん」が、爆発的に増えたのです。

1997年に、楽天市場が誕生し、「仮想商店街」という日本独自の文化が花開きました。お店の店長さんが熱いメッセージを添える、「人の温もり」が最初のECの主役でした。

この頃、佐川急便が宅配事業を本格化させたことが決定的に重要です。ネットでモノを売る土台として、「モノを運ぶ足」が先に整備されたのです。

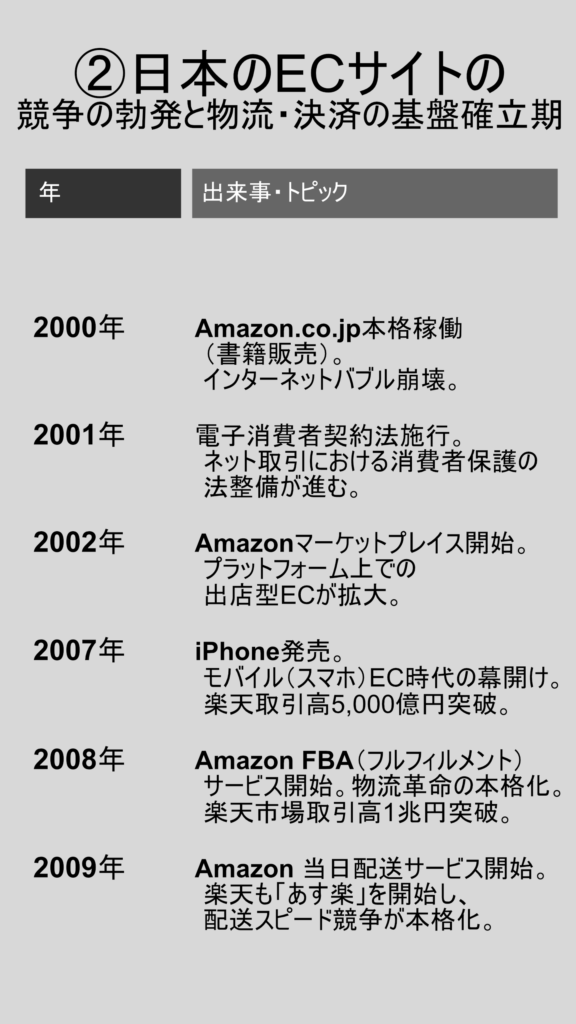

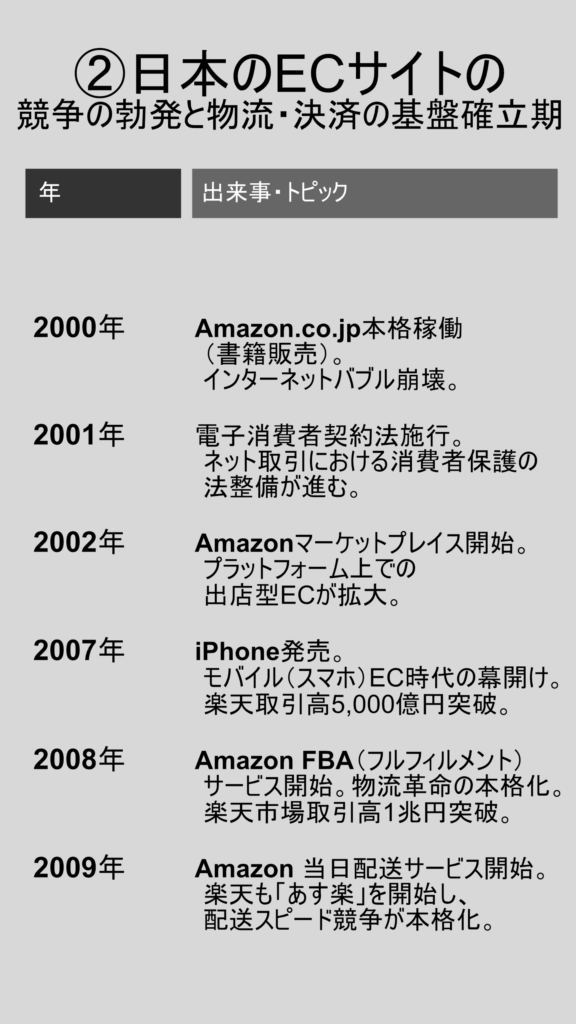

②競争の勃発と物流・決済の基盤確立期(2000年〜2009年)→戦いの始まり

日本のEC市場のルールブックを破って現れたのが、2000年に上陸したAmazon.co.jpです。

Amazonは、「人の温もり」ではなく「機械的な合理性」を武器に、楽天市場と真っ向から勝負を挑みます。

この競争を決定づけたのが、「物流」です。

2008年、AmazonがFBA(フルフィルメント by Amazon)を開始すると、状況は一変。物流を自前でコントロールし、「在庫と配送の速さ」を極限まで追求しました。

対する楽天も、2009年に「あす楽」を投入。

これにより、ECの競争軸は「価格が安いこと」から「翌日(当日)届くこと」へと完全に書き換えられました。この激しい決闘が、私たちの「待てない消費マインド」を形成したのです。

この時代に確立された「速さ」という常識が、後のECのあり方を決定づけました。しかし、PCの画面で繰り広げられていた買い物は、ある革新的なデバイスの登場で、私たちの「ポケットの中」へと移動します。

次回、【インターネットショッピングの30年史②】は、iPhoneとメルカリが起こした「手のひらの上の大市場革命」について解説します。

合わせて読みたい!Amazonの仕組み。